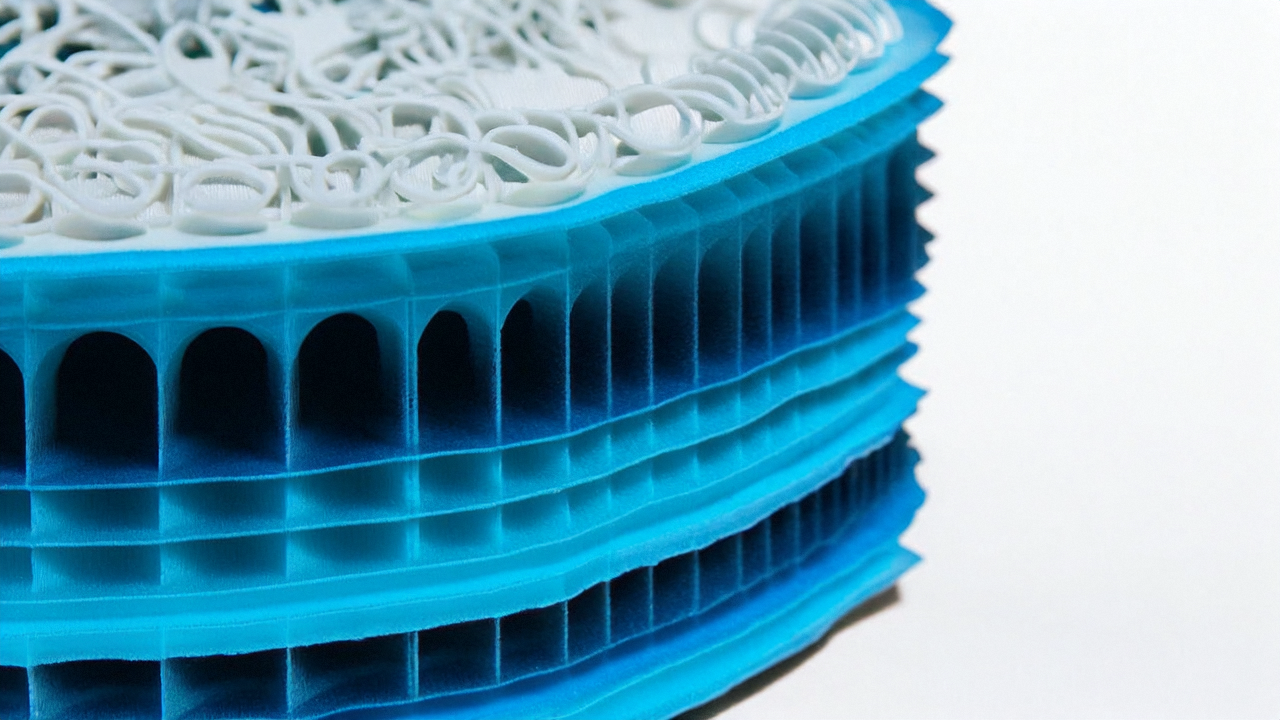

随着3D打印技术的日臻成熟,其在各行业的应用越来越广泛。从快速原型制作到直接制造功能性部件,3D打印技术以其独特的灵活性和高效性受到了众多设计师和制造商的青睐。然而,当我们谈论3D打印时,往往会关注一个关键问题——它能达到多薄的厚度?本文将围绕这个话题,带你深入了解3D打印的极限以及相关知识。

一、3D打印技术简介

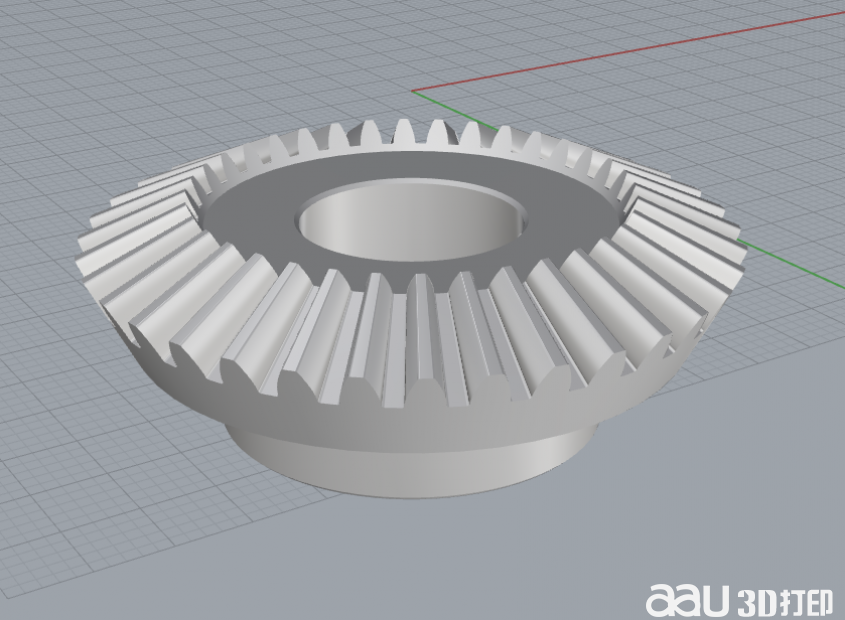

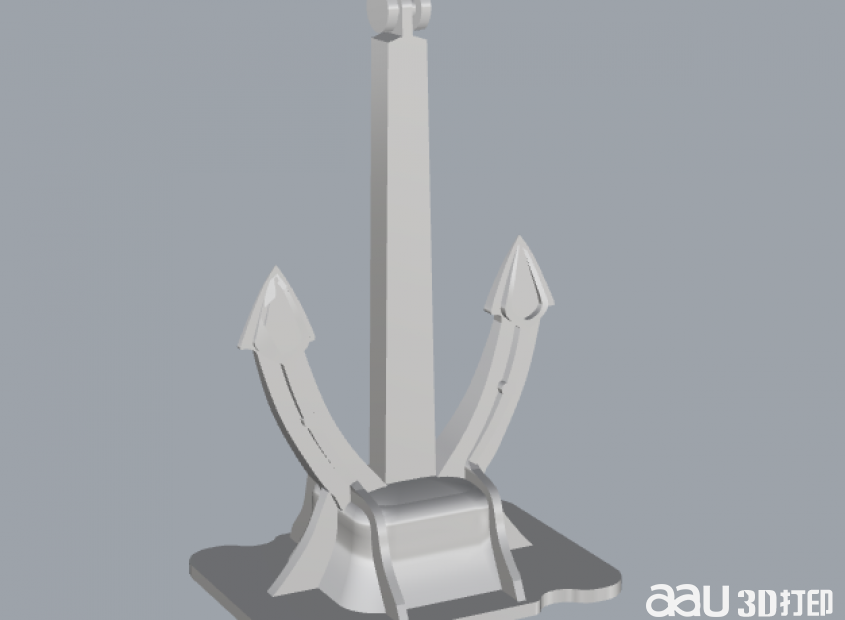

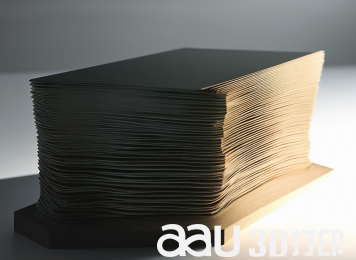

3D打印是一种增材制造技术,它通过逐层堆叠材料的方式来构建三维物体。与传统的减材制造(如车削、铣削等)相比,3D打印不仅能够节省大量原材料,还能实现更为复杂的设计。目前市面上主流的3D打印技术主要包括FDM(熔融沉积成型)、SLA(光固化成型)、SLS(选择性激光烧结)等。

二、最薄厚度的挑战

在讨论3D打印能够达到的最薄厚度之前,我们需要明确一点:不同的技术和材料所能实现的最小厚度是不一样的。此外,最薄厚度还受到其他因素的影响,如打印速度、层厚设置以及材料本身的物理性质等。

FDM技术:

-材料:PLA、ABS等热塑性塑料。

-最薄厚度:通常情况下,FDM技术能够实现的最小层厚约为0.1mm,但在某些高端设备中,这一数值可以降到0.05mm甚至更低。

-挑战:由于材料在高温下容易发生形变,因此要达到更薄的层厚往往需要更高的打印精度和稳定性。

SLA技术:

-材料:光敏树脂。

-最薄厚度:由于SLA技术是通过紫外光照射固化液态树脂来形成固态层,因此理论上可以实现非常薄的层厚。市面上已有报道的最小层厚达到了惊人的0.01mm。

-挑战:尽管SLA技术能够实现超薄层厚,但它对环境条件(如湿度、温度)较为敏感,且固化后的树脂还需经过后处理才能达到最佳性能。

SLS技术:

-材料:尼龙粉末、金属粉末等。

-最薄厚度:SLS技术的最小层厚一般在0.1mm左右,但对于某些特定应用,通过优化参数设置可以实现更细的细节。

-挑战:粉末状材料在打印过程中容易产生飞散,影响最终成品的质量。

三、材料属性及其特点

不同的3D打印材料有着各自的优缺点,这直接影响到了所能实现的最薄厚度。例如,PLA材料因其良好的生物相容性和较低的成本,在消费级市场中广受欢迎;而金属粉末则因其高强度和耐腐蚀性,在航空航天等领域得到广泛应用。选择合适的材料是确保打印件质量和实现理想厚度的关键。

四、应用及其意义

3D打印技术在多个领域都有着不可替代的作用。在医疗行业,它可以用于制造定制化的医疗器械或手术导板;在航空航天业,轻量化的设计需求促使人们不断探索更薄更轻的零件;而在艺术创作中,3D打印则赋予了艺术家无限的想象空间。随着技术的进步,未来我们或许能看到更多突破极限的作品诞生。

3D打印作为一种新兴的制造方式,其发展潜力巨大。尽管目前的技术水平已经让我们看到了许多令人惊叹的应用案例,但追求更薄、更精细的目标始终是推动行业发展的重要动力之一。通过不断优化工艺流程、探索新材料,相信未来3D打印技术还将为我们带来更多惊喜。

大家都在看

大家都在看

3D打印直通车

3D打印直通车 上传STL文件

上传STL文件 挑选模型

挑选模型